令和7年度 第一層協議体を開催しました~地域で支えあう仕組みづくりに向けて~

令和7年8月25日(月)に佐世保市社会福祉協議会本館3階にて、地域福祉生活支援ネットワーク会議(第一層協議体)を開催しました。

生活支援コーディネーターの取り組み報告

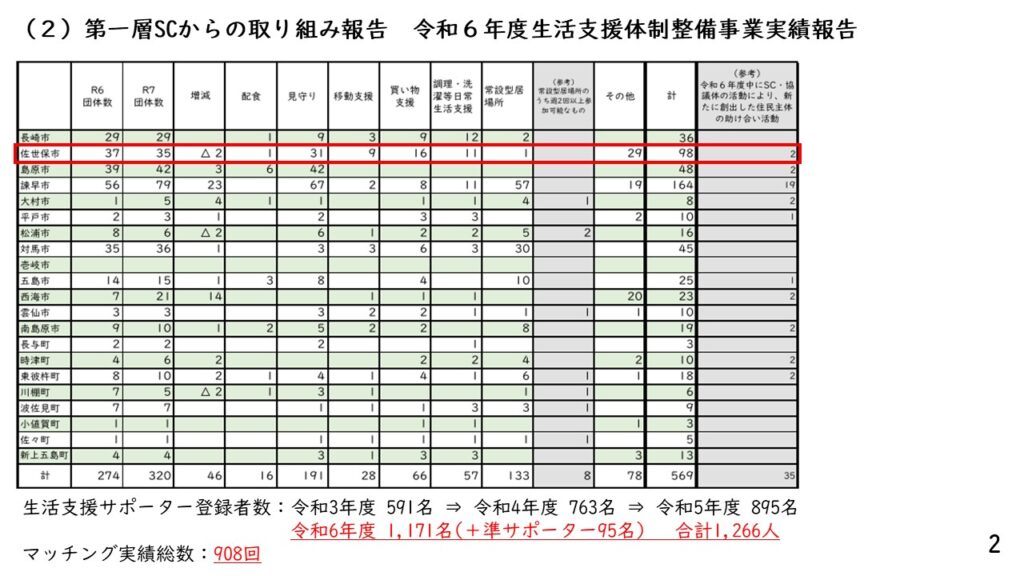

事業開始からゼロベースで育ててきた生活支援サポーターは、令和6年度に1,171名、準サポーター95名を加えて、合計1,266人。

事業開始からゼロベースで育ててきた生活支援サポーターは、令和6年度に1,171名、準サポーター95名を加えて、合計1,266人。

目標としていた「2025年までに1,000人」を一年前倒しで達成することができました。

見守りや買い物支援、移動支援など、令和6年度のマッチング実績は908回。

その一つひとつに、「誰かの暮らしを支えたい」という優しい気持ちがありました。

これからは、活動を持続できる仕組みづくりへと舵を切ります。

有償ボランティア制度の整備や、移動支援サービスの拡充など、地域で支え合いが自然に続く環境を整えていきます。

若い世代とのつながり

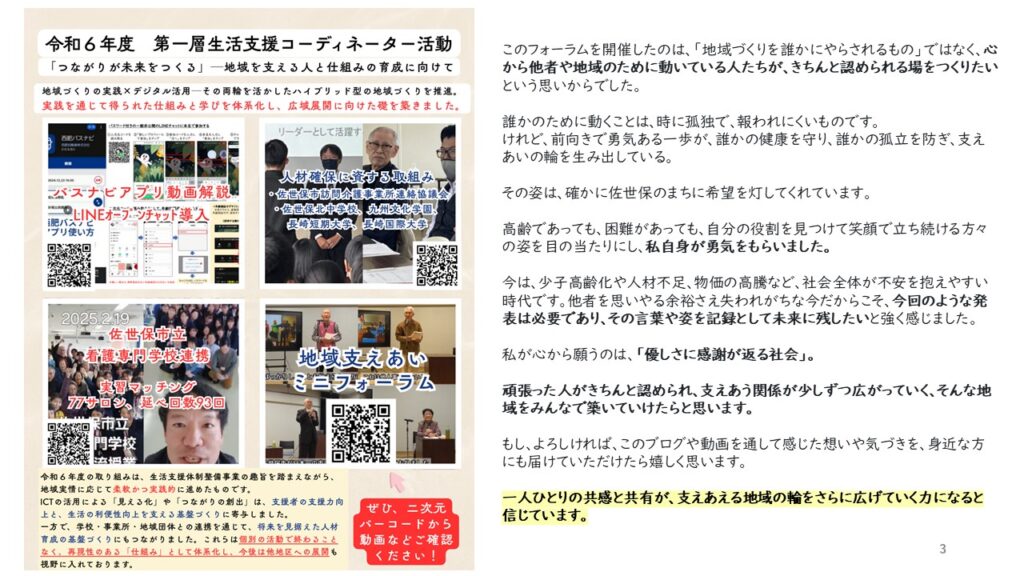

多様で柔軟なアプローチとして、バスナビアプリの解説動画を制作し、LINEオープンチャットの導入支援にも取り組みました。

また、市内の中学・高校・短大・大学・看護専門学校で講義を行い、特に看護専門学校では学生と地域サロンのマッチングを実現。77サロンで延べ93回の実習が行われ、若い世代と地域がつながるきっかけとなりました。

地域の力が生まれる現場から

まちなかサロン「タナトレ」の田中代表はこう語ります。

「佐世保を日本一の健康寿命のまちにしたい。その思いだけで続けてきました。」

体力測定では全国でもトップクラスの成果が示され、サロン参加による認知症予防効果も報告されています。

こうした活動の根底には、「自分たちのまちは、自分たちで守る」という信念が息づいています。

また、「サロンWaka」では認知症の方を受け入れながら、参加者同士が自然につながる場をつくり出しています。

「えんがわカフェ」では、支援母体がなくても地域の想いだけで立ち上げた取り組みが始まりました。

それぞれの活動の背景には、「困った時はお互いさま」という、人と人との温かなまなざしがあります。

継続のための課題と知恵

活動を続けるうえで欠かせないのが「資金」と「場所」。

運営費の赤字を補うために寄付やバザーを行うサロンもあり、

一方で学校の空き教室や自動車学校の部屋を活用するなど、柔軟な発想で解決策を探る声も上がっています。

行政や企業が協働し、活動に必要な環境をどう支えていくか――。

地域の「共助力」を高めるための次のテーマが、いま浮かび上がっています。

在宅支援の現場から見える「これから」

ヘルパーの高齢化、ケアマネジャー不足、サービス調整の難しさ。

現場からは「このままでは支えきれなくなる」という切実な声が聞こえてきます。

それでもなお、「支援の形を変えながら、支え合いを続ける」道を模索しています。

生活支援サポーターや地域住民、専門職がそれぞれの力を出し合い、

“自立を支え合う” 新しい福祉のかたちを、佐世保から描き出していきます。

結び

令和7年度は、AIやスマートフォンを活用した住民ネットワーク化、

学校との多世代交流、セルフケアの推進など、次のステージへと歩みを進めています。

地域を想い、誰かのために動く人たちの姿が、未来の支え合いの原型をつくっていくのだと思います。