【2025年佐世保市立看護専門学校】地域実習レポート― 黒島での学びと地域づくりの視点 ―

令和7年9月9日(月)と17日(火)、佐世保市立看護専門学校にて、地域実習に関する学びの場が開催されました。

今回は【オンライン離島実習(黒島地区)】と【地域実習まとめ発表】という二つのプログラムを通じて、学生の皆さんが地域の医療や介護、そして暮らしのあり方を深く考える時間となりました。

黒島から学ぶ ― 離島実習

まず取り組まれたのは、【オンライン離島実習(黒島地区)】です。黒島地区の吉田生活支援コーディネーターを講師に迎え、町の現状や医療・介護の状況、地域づくりの実際について学びました。

学生からは「高齢者の緊急時にはどう対応するのか」「買い物や移動手段の確保は?」といった具体的な質問が次々と寄せられました。

そこで語られたのは、医療や介護のサービスが十分でなくとも、人は必ずしも不安を抱えず、心穏やかに暮らしているという地域の実際でした。

便利さや豊かさとは少し異なる、自然と共にある暮らし。そこには「安心して生きる」ということの原点があるのだと思います。学生たちはその姿に触れ、価値観の幅を広げることができたのではないかと思います。

地域実習まとめ発表 ― 地域と学生が交わる学びの場

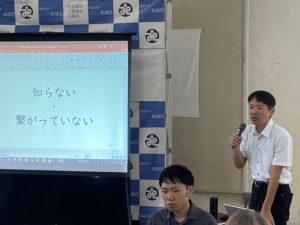

続いて行われた【地域実習まとめ発表】では、各地区での学びを学生が発表しました。

実習は、生活支援コーディネーターが学生を地域サロンへとつなぎ、一緒に体験する形で進められました。

地域サロンは、高齢者の方々が集まり、百歳体操やおしゃべりを通して、心身の健康や生きがいを育む場です。

学生はそこでの時間を共にし、地域に根ざした暮らしの姿を感じ取ることができました。

発表の場では、私から学生に、将来医療機関で働いた際、入院している高齢者から、退院後の不安を抱えていることを聞いたとき、以下のようなお話をしてはどうか、お伝えしました。

「地域に百歳体操を行うサロンがあります。私も参加しました。そこで出会った方々は、生きがいを持って体操を続け、仲間と心をふれあわせる時間を過ごされています。

自宅に閉じこもりがちだった方が、サロンに通うようになり、生きがいを見つけられたというお話も伺いました。

必要であれば生活支援コーディネーターが調整してくださいます。ご紹介しましょうか?」

と、心を込めて紹介してほしいのです。

これは、単なる制度や紙の情報ではなく、実際に体験し、心で感じたことを伴った紹介です。

この学びを通じて、学生たちは「人に寄り添う言葉」とは何かを考えるきっかけを得られたのではないかと思います。

また、この発表の場には生活支援コーディネーター自身も同席し、学生が何を見て、どのように感じたのかを共に受け止めました。

地域で活動する人と、そこから学ぶ若い世代が交わることで、新しい気づきが互いに芽生える時間となったことと思います。

百歳体操が文化になるまで

佐世保市の百歳体操は、取り組み開始から10年以上が経ち、市内に300か所以上の活動拠点が広がっています。

よく言われるように、

-

1年続ければ「習慣になる」

-

3年続ければ「成果が出る」

-

5年続ければ「地域に定着する」

-

10年続ければ「文化として根付く」

まさに百歳体操は、市民の方々が自らの力で続け、根付かせてきた“地域の文化”となりつつあります。

ただし、まだ若い世代や中高年層には十分に知られていない現状もあります。

だからこそ、今回の学生たちの学びが未来へとつながり、介護予防から始まる支えあいの地域づくりを広げていく力になるのではないでしょうか。

おわりに

今回の地域実習は、医療や介護の知識だけでなく、「人が安心して暮らすとはどういうことか」を考える時間となりました。

黒島での学びや地域サロンでの体験は、学生にとって未来の看護を形づくる大切な糧になったのだと思います。

この学びが、やがて地域に根ざした看護の実践につながり、多くの方の幸せな暮らしを支える力となることを願っています。